Je réunis ici quelques notes approximatives sur l’art, le mouvement, et la revue du même nom, peut-être aussi sur la religion.

Et je voudrais pour commencer les placer sous cette citation de Botho Strauss, tirée d’un texte intitulé « Supporter la distance » consacré à Rudolf Borchardt – écrivain presque inconnu en France, le seul titre traduit étant, à ma connaissance, Déshonneur chez Verdier – texte qu’on peut lire dans Le Soulèvement contre le monde secondaire, paru chez L’Arche éditeur.

Quoiqu’il en soit, le dix-neuvième siècle reste le siècle d’un des plus grands schismes de l’histoire universelle. Faute en est à ce concept qui lui est propre « et qui n’appartient qu’à lui seul : l’émancipation », source originelle de toutes nos erreurs à longue portée, puisque l’émancipation sociale ne peut créer que des affranchis et jamais des gens libres puisque – selon la dialectique de l’histoire culturelle selon Borchardt – il est inscrit sur les tombeaux de toutes les cultures historiques que « quand ce sont des affranchis qui dominent, ce n’est pas le commencement de la liberté mais la fin de celle-ci. Le principe de l’émancipation est en effet l’émancipation sans fin, il lui faut toujours trouver « de nouveaux quanta d’émancipable ». Ce ne sont pas seulement la religion et la coutume, mais presque immanquablement aussi la capacité de souvenir de la poésie qui sont sacrifiés au radicalisme du progrès – à la domination de Chronos qui avale ses enfants. La poésie devient littérature, elle se politise – « ce qui est une création exclusive de dix-huitième siècle » – elle devient l’esclave de la primauté du politique, au lieu comme jusqu’alors « de donner son contenu à la politique, comme cela fut, de Dante et Pétrarque à Machiavel, de Milton et Voltaire jusqu’à Schiller, et par-delà le romantisme allemand jusqu’à Hegel… »

L’approbation du monde

Peu de choses sont aussi réjouissantes que l’art contemporain, qui est une sorte de journalisme des choses. Peu de choses sont plus modernes aussi. Peu de choses ont atteint leur point d’autodestruction avec un air de trouver cela formidable. Peu de choses sont aussi fausses. Et peu de choses surtout sont autant de choses.

Car rien n’a jamais approuvé le monde qui vient comme l’art contemporain. Le monde qui vient, quoi qu’il fasse, et quoi que puisse être précisément ce qui vient. L’art contemporain est une approbation immensément satisfaite de l’ordure la plus banale.

Il n’est pas seulement question d’allégeance. Défendant des choses dans un monde presque entièrement voué à la production et la consommation de choses, l’art contemporain trouve en se prétendant subversif et rebelle sa place à la pointe du marché…

Il faudrait d’ailleurs réfléchir que l’épithète contemporain est un adjectif très particulier : il ne qualifie pas son substantif, il le disqualifie. Exemple : un écrivain contemporain, l’histoire contemporaine.

L’art contemporain en somme s’est affranchi de l’art. Il s’est libéré des techniques et disciplines anciennes, de toutes les règles censées permettre une représentation du monde (et de soi), et finalement il s’est affranchi de lui-même. En devenant contemporain, il a cessé d’être art. Et il ne lui est demeuré que le marché, avec le mode de réticulation qui lui est propre : le quadrillage planétaire, et cette éthique vite satisfaisante : la bonne conscience politique érigée en label de qualité. Quel verrouillage…

Conséquemment aussi, l’art contemporain s’est étendu à la plupart des choses qui existent, pourvu qu’elles soient produites à notre époque : une boîte à œufs, un urinoir, un philosophe, une dictature, un baril de lessive, une enseigne publicitaire, n’importe quoi en somme. N’importe quelle chose…

La difficulté de l’art contemporain ne tient jamais à la réalisation d’une œuvre, mais simplement à la manière de la faire viser, reconnaître par des instances supérieures, prétendument compétentes alors même que toute compétence est impossible.

Voilà un art qui tient pour rien, non sans pour une fois quelque raison, ses marchandises, mais qui impose à ses artistes tout un jeu servile de relations sociales, rédaction de dossier, voyages, entretiens divers, toujours d’une façon ou d’une autre stipendiés, dont le seul but est d’écraser la concurrence.

Le public ne comprend rien à l’art contemporain ? Allons, c’est d’abord parce qu’il lui demeure une vague idée de ce qu’était l’art d’avant. Mais cela même va finir. C’est ensuite parce qu’il n’y a littéralement rien à comprendre, sauf : cet artiste est génial ; la preuve en est qu’il s’est débrouillé pour qu’on le dise. Ah, le qu’en dira-t-on à l’époque de la prostitution de tout et de tous, contre tout et contre tous…

L’artiste contemporain est en somme un VRP du néant. Il se tient donc à l’avant-garde de la destruction de tout. Il doit bouger sans cesse, se déplacer, surprendre, ne surtout jamais se répéter, ou se répéter sans cesse en arguant d’une différence chaque fois dans la répétition, il doit se dépasser, ne pas rester immobile, se dépasser encore et, les règles étant abolies, surenchérir sans cesse dans la connerie et la provocation, il doit être en mouvement, c’est-à-dire en somme : être le progrès, car le progrès, c’est sa pente, est en mouvement…

Mouvement, revue indisciplinaire

Notre merveilleuse époque, qui a remplacé l’art par l’artistique, la culture par le culturel, toutes choses également bonnes de ne se trouver ni histoire ni définition, semble toutefois s’être effarouchée de remplacer la discipline par le disciplinaire.

Le mot eut été peut être trop martial pour cette époque de pacifisme moutonnier ; peut-être n’eut-il pas été assez flou et trop encore chargé de sens.

L’époque ne hait rien tant que les règles, qu’elle assimile de façon délirante aux tabous, dont chacun sait qu’il faut les faire sauter, les éclater, etc.

Sur le même modèle de substantivation des adjectifs, l’époque a néanmoins foncé droit sur les termes de pluridisciplinaire et de transdisciplinaire, pour finir par créer – car rien aujourd’hui ne se pare des atours publicisés de la création comme ce qui se fait ouvertement gloire de détruire le passé, c’est-à-dire : la possibilité de la connaissance – le joli mot d’indisciplinaire.

C’était un assez gros travail, déjà, de maîtriser une discipline ; mais du fait de la proximité réelle de certaines, il n’était pas impossible d’en maîtriser plusieurs : on a ainsi pu être, cela s’est vu, philosophe et romancier, romancier et dramaturge, dramaturge et metteur en scène, dramaturge et comédien, peintre et sculpteur, musicien et librettiste, etc.

Ce qui est nouveau, et que l’antérieure connaissance des disciplines ne permettait pas, c’est de mélanger tout, et fort harmonieusement, de mélanger tout n’importe comment. Ceci claque comme le symptôme de notre époque prétendument libérée ; c’est en effet le symptôme de la maladie qui doit définitivement emporter cette civilisation ancienne. La maîtrise de plusieurs disciplines par un individu, jadis, ne visait aucunement l’abolition des frontières les séparant.

Mais on est aujourd’hui d’autant plus transdisciplinaire ou pluridisciplinaire qu’on s’est généralement épargné la peine – quel mot horrible ! – d’en étudier une seule.

(Ce serait d’ailleurs un excellent critère pour juger de la valeur de certaines études artistiques que celui de leur propre ouverture aux autres disciplines…)

Et c’est ce que dit tranquillement, l’air de rien, le joli mot d’indisciplinaire – dans lequel, pour une fois, on peut lire ouvertement la haine de toute discipline et le rejet du passé.

Ce Mouvement doit en somme être seulement présent, incessamment présent, se recouvrant à chaque instant lui-même, abolissant toute mémoire qui ne soit pas d’abord – le faux est là – une chose neuve. Ce Mouvement est l’autre nom du présent perpétuel ; il est une préfiguration terrestre de l’Enfer et il est réalité. Dans le civil, on parlera plus aisément de progrès.

Religion (guerre des représentations)

Toutes les considérations, certes approximatives, qui précèdent sont faites en somme d’un point de vue religieux, sur son versant anthropologique, mettons.

Une société sans religion n’existe pas, ne saurait exister. Dès qu’une religion est sue, dès qu’elle se connaît pour telle, dès en somme qu’elle dévolue du statut de Vérité à celui d’opinion, dès qu’elle se meut en hérésie, conserverait-elle formellement ses dogmes, elle est foutue : elle se relativise elle-même et s’effondre…

Une autre, insue celle-là, lui a sans doute déjà succédé.

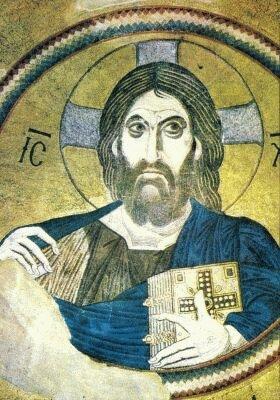

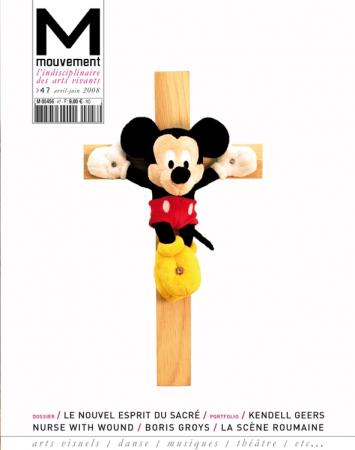

Je vais tenter d’illustrer mon propos de deux images très récentes (pour ne pas dire contemporaines), lesquelles j’accompagne de citations, d’ordres divers. Ces deux images sont de même nature : elles sont purement publicitaires.

La première est une couverture récente de la revue indisciplinaire Mouvement :

Un dieu fut grand jadis, débordant d’une audace prête à tous les combats : quelque jour on ne dira plus qu’il a seulement existé.

Eschyle, Agamemnon (paroles du Chœur, traduction de Paul Mazon)

Le dogme du christianisme s’effrite devant les progrès de la science.

Adolf Hitler, cité dans Propos de table

La seconde de ces images est une publicité de l’AKP, le parti islamiste (« intégriste » donc) au pouvoir, visant à promouvoir l’intégration de la Turquie à la Communauté européenne :

Un grand prodige parut aussi dans le ciel. Une femme revêtue du soleil, qui a la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de douze étoiles.

Saint Jean, Apocalypse (traduction de Bossuet)

Quand vous rencontrerez les infidèles, tuez-les jusqu’à en faire un grand carnage et serrez les entraves des captifs que vous aurez faits.

Le Coran (traduction Kasimirski)